日本ピアノ研究会のPublic部門中級で児童学科4年阿食くんが優秀賞受賞

2012年02月20日お知らせ

日本ピアノ研究会第4回(2011年度)中国ピアノオーディションPublic部門中級で最優秀賞受賞

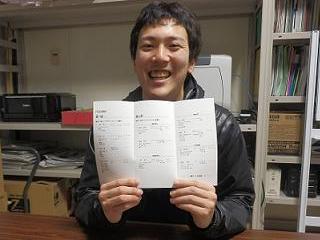

児童学科4年生の阿食(あじき)くん(島根県大社高校出身)が、日本ピアノ研究会第4回(2011年度)中国ピアノオーディションのPublic部門中級で最優秀賞を受賞しました。

児童学科4年生の阿食(あじき)くん(島根県大社高校出身)が、日本ピアノ研究会第4回(2011年度)中国ピアノオーディションのPublic部門中級で最優秀賞を受賞しました。おめでとうございます!!

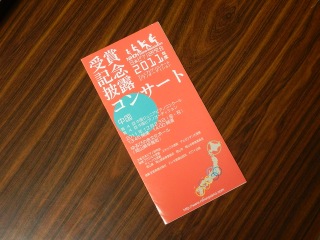

また、受賞記念として、2011年12月23日(金・祝)には、岡山県早島町の「ゆるびの舎文化ホール」にて同研究会の中国地区受賞記念コンサート」が行われ、受賞者として阿食くんも演奏をおこないました。(趣味部門。スケルツィーノ(ポンセ)、ピアノソナタ第37番ニ長調(ハイドン))

音楽が好き。音楽をきっかけに小学校の先生を目指すようになった。

阿食くんは小学校の2年からピアノを習っていました。ピアノを習いつつ、中学校、高校では吹奏学部に所属していました。中学校の時には、合唱部にも所属していて全国コンクールにも出場したことがあるそうです。

音楽がとても盛んな出雲地域にある大社高校。その出身校の吹奏楽では、出雲北稜高校、出雲高校にならんで全国レベルの実力。この地域で音楽に囲まれた生活をすごしていました。

そんな音楽好きな阿食くん、教育問題にも関心を持っていました。一時期音大を目指し音楽の先生をなることを考えていたのですが、高校の先生から、「音楽という的を絞らず広く考えて」というアドバイスを受け、小学校の先生、さらに小学校の運営に携わることを考えるようになりました。

そして高校時代に一冊の本と決定的な出会いをし、いよいよ具体的に小学校の先生を目指し、美作大学児童学科に進学することになりました。

その本がデカルトの「方法序説」です。

デカルト『方法序説』に基づいた自己教育法を卒論研究テーマに

阿食くんの卒業論文研究テーマは、「確かな学力」の向上のための自己教育法 ?デカルト『方法序説』を中心に? です。

阿食くんの卒業論文研究テーマは、「確かな学力」の向上のための自己教育法 ?デカルト『方法序説』を中心に? です。なんと高校時代に出会ったデカルトの方法序説に基づいて、じぶんの目指す小学校の先生の自己教育方法について研究したのです。

多くはデカルトについて語るとき(安易な知識で)哲学、数学をイメージするのですが、教育論としての視点や参考としても、非常に興味深い内容なのです。「屈折工学」「気象学」「幾何学」の序文「方法序説」。

その内容において、はじめに単純な4つの要素(規則)から行う明晰な判断と演繹的解法が高度な事象を説明可能とするところであり、その学びの方法が自己教育「確かな学力」につながるということ。ここに阿食くんは着目して論文を書きました。

しかしながら、方法的懐疑という部分も色濃い思想では教育論としての展開が非常に難しく、さらに卒業研究としては時間が少なく、まだまだ改善の余地がある論文になったと感じています。きっと、これからの彼のライフワークとして続けられるテーマなのではないでしょうか。

まわりに後押ししてくれる先生や仲間がいる美作大学

音楽のコンクールに出るきっかけも、児童学科の安宅先生や木村先生の後押しがあったからです。社会人になってからピアノに触れる機会も少なくなっていくかもしれない。それならばコンクールに出てみたら、という機会を先生に頂いたと言います。

音楽のコンクールに出るきっかけも、児童学科の安宅先生や木村先生の後押しがあったからです。社会人になってからピアノに触れる機会も少なくなっていくかもしれない。それならばコンクールに出てみたら、という機会を先生に頂いたと言います。また卒業論文も指導いただいた平田先生や周りの仲間に支えられてがんばれたと言います。

阿食くんはこの取材の最後にこう言って締めくくりました。

美作大学での学生生活は本当に充実していました。

単純に学校の先生という進路に対し、考えの幅を持たせてくれて、夢が広がりました。

3月20日に卒業式が行われます。

他にも紹介しきれないのですが、いろんな学生さんの話があります。

そんなこんなで、卒業生の数ぶん、素敵な話がちりばめられて、3/20(火・祝)、卒業式を迎えます。

:-P

大学概要

大学概要 CMギャラリー

CMギャラリー 公募情報

公募情報 情報公開

情報公開 生活科学部について

生活科学部について 短期大学部について

短期大学部について 食の分野

食の分野

子どもの分野

子どもの分野

福祉の分野

福祉の分野

大学院

大学院 オープンキャンパス

オープンキャンパス 大学入試

大学入試 短期大学部入試

短期大学部入試 短大 専攻科入試

短大 専攻科入試 大学院入試

大学院入試 編入学入試

編入学入試 試験会場のご案内

試験会場のご案内 入試に関するQ&A

入試に関するQ&A 学費・奨学金

学費・奨学金 過去入試結果

過去入試結果 入試合否検索

入試合否検索 資料請求

資料請求 クラブ・サークル

クラブ・サークル 県人会

県人会 学友会

学友会 キャンパスガイド

キャンパスガイド 年間行事

年間行事 白梅祭

白梅祭 学生の1日

学生の1日 ボランティア活動

ボランティア活動 大学周辺ガイド

大学周辺ガイド 無料野菜市場

無料野菜市場 数字で見るキャンパスライフ

数字で見るキャンパスライフ 生活サポート

生活サポート 学習サポート

学習サポート 障害のある学生へのサポート

障害のある学生へのサポート 学生寮・指定アパート

学生寮・指定アパート 奨学金・学費支援制度

奨学金・学費支援制度 就職サポート

就職サポート 資格取得サポート

資格取得サポート 教職・公務員就職支援

教職・公務員就職支援 就職実績

就職実績 就職に関するQ&A

就職に関するQ&A 求人票ダウンロード

求人票ダウンロード 地域連携

地域連携 企業連携

企業連携 SDGs

SDGs 公開講座

公開講座 出前講座

出前講座 教員一覧

教員一覧 紀要・研究所報

紀要・研究所報 教育・研究機関

教育・研究機関 職員研究助成金研究

職員研究助成金研究 教員免許状更新講習

教員免許状更新講習